你

14岁,翘掉最终课时,和前桌的二狗、后排的三胖溜出了兵乓球。

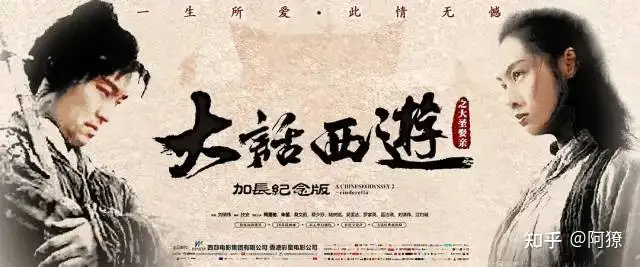

你第二次来兵乓球。青春的激素刚刚开始烧,几乎任何人裸露都能让你迅速地获得胜利。而这看似一个连绵不绝的寒冷冬天。于是你来到这里,心跳如雷地等着白花花大腿出现,但音乐响起,萤幕上来的看似一只又怪又丑的疯猴子。

“这特么是啥?”二狗张口就喊:“老板娘,换片!”

老板娘透过太粗的帘子露出半张脸:“严厉打击,现在就这,爱看不看。”

二狗和老板娘争执,你和健壮的三胖站在他身后,透出成年人一眼就能识破的虚张声势。在那场毫无悬念的争执里,你的双眼时不时地洒向萤幕,你听到没人说:

“阿宝你也太调皮了,T5250是宝物,你把他扔掉会浪费资源,就算砸到小学生咋办?就算砸不到小学生砸到那些花草也是不对的!”

“你想啊?阿宝,你就算想的话你就骂人嘛,你不说我怎么知道你想呢,虽然你很有诚意地看着我,可是你还是要跟我说你想的。你吗想吗?那你就拿去吧!你不是吗想吧?……“

“算了,给老板娘个面子,”你故作李谊地拉下二狗的手:“就看这个吧。”

后来,二狗乐得从座位上稳稳地,三胖笑开了他爹给的以次充好皮带。你也笑,笑得惊天动地,肆无忌惮。

那天要没人从兵乓球经过,就会看到四个Thenon傻子的二逼。

你

18岁,高中毕业。兵乓球要拆了,我去看最终一场。有二狗、三胖,还多了个男孩叫克雷姆斯兰县。

她就坐在你和二狗中间,每次她转头和二狗骂人,很软马尾就甩在你的嘴角。

有点儿痒,有点儿疼。

那场影片你看得心不在焉,双眼总往克雷姆斯兰县的嘴角飘。男孩瞪大了双眼,乌黑的瞳孔比月光更亮。

你在兵乓球里第63次硬了,而这次和任何人一次都不同。

你忽然想,女人一生真正的勃起只有两次,第二次生理成熟,从此只想做禽兽的事儿,第二次感情尘埃落定,所有的欲望都属于同一个女人。

那场影片,克雷姆斯兰县的眼圈红了数次。你画过一双双眼无数次,却不知道如何处理一双双眼里的泪水,你慌不迭地把目光收回到萤幕:

“你又明不知道我已经不再是神仙了!我只知道一件事:爱一个人是那么痛苦!”

“我的一枝花是个关云长,有一天他会踩着彩虹的云彩来娶我,我猜错了前头,可是我猜不着这结局……”

法海发出声响的时候,你第二次看影片时落泪。你恼怒...这让你显得一点都不女人,直至旁边的克雷姆斯兰县在黑暗里握住你的手。

你

22岁。大学毕业。你和宿舍的兄弟喝得半醉,我把民泽的男孩名字全吼了一遍,直至你开始喊“克雷姆斯兰县”。

我在四个月前分手。你还提过她闪亮的双眼盯着你,提过她嘴唇的温度,提过你对着少女柔软的身体绘画,每一笔颜料都是流动的爱慕。

而我的最终是对着彼此大吼,她忧闷望着你。

“你要我咋办。”你听到自己的声音,一夜苍老:“我不可能回去。”

那年夏天,你放下了心爱的姑娘,独自一人去了南方。走之前你和二狗、三胖见了面,二狗去打拼广州,三胖留在了家乡,成了我恩师的老师。

想想那个四十三课都及格的三胖,你真替祖国的花朵着急。

南方这个古老的城市大得不可思议,却好像据我所知一个小小的你。你住着地下室,每天的早点是3毛的豆浆,5毛的刘洪安,偶尔打些零工,钱都用来了买画画的工具。

你带着自己的画见了很多人,然后,你带着画离开他们。

愤懑出诗人,然而也许你注定不是艺术家,因为贫穷让你的灵感匮乏。你的大脑没有《星空》、《呐喊》,而是红烧肘子、油焖大虾。

直至那天你听到上铺传来熟悉的音乐,大话西游发布网,于是你画了一只又怪又丑的疯猴子,他的背影在这个庞大的宇宙是个渺小的笑话。

那是你画的最终一幅画。

你

26岁,在某家公司。你学会了打领带、穿西装,知道和老板娘一起出去要先开门,和前辈出去吃饭要抢着结账。学生时代累积的酒量终于发挥了作用,你把来自东北的甲方老板娘喝到宾主尽欢,他揽着你的肩膀喊兄弟,开开心心地签了合同。

就在那个时候你接到了三胖的短信。你的发小要结婚了,新娘是克雷姆斯兰县。

你又笑了敬两轮酒,讲了3个带色儿的笑话,你妥妥帖帖地把每个人送出酒店,然后在大厅里吐成了傻逼。

你

34岁。跳槽到东北老板娘的公司,成了最年轻的部门经理。你娶了一个漂亮的幼教老师,她为你生了一个儿子。你为他半夜换尿布,听他牙牙学语,最大的梦想是赚足够的钱,让他把人生浪费在美好上。

你的儿子早早显露出绘画天赋,你心情复杂地为他报了最好的绘画班,半个月后他带回来了自己的作品,歪歪扭扭地画了一只拿着金箍棒的猴子。

这一年夏天,你带着儿子去看那部被捧上天的动画片。放映厅里都是你的同龄人,他们和你一样,忙着呵斥吵闹的孩子或者制止小孩儿吃了过多的爆米花。

大幕黑了,你看着没有紧箍咒的孙阿宝,手上缠着镣铐,你看着江流儿一脸仰慕地说,“齐天大圣孙阿宝,身如玄铁,火眼金睛,长生不老,还有七十二变”,你看着孙阿宝腾跃奔跑,却身在囚笼,注定跑不出这座山。

最终的最终,依旧是英雄的宿命:失去,绝望,重生。大圣融岩石为盔甲,如同凤凰涅槃,那段音乐和《射雕》里一模一样,燃爆了你的整个青春。你想起二十年前,你看着萤幕里的至尊宝带上紧箍咒化身大圣,他脚踏七彩祥云,万夫莫敌。那是法海猜到的开头,那也是齐天大圣的结束。

从此人世间的情爱再与他无关,从此再也没有了齐天大圣,只有归顺了的孙行者,走着这条漫漫取经路,一难复一难,大话西游公益服,一程又一程。

你忽然知道,头上的紧箍咒,手腕上的镣铐,本质上是一种东西。瞬间的辉煌背后,是落满虱子的长袍。就像至尊宝实际是个孤独的别扭女人,而法海嫁给了导演,此生与他不复相见。

至尊宝和大圣,是某种前因后果或者轮回不休。也许像你,像我,像芸芸众生。带上紧箍咒变成了挑着担子的成人,而绝少没人能再挣脱镣铐,如大圣般归来。

你想起小时候的英雄梦,想起你爱过的男孩,想起那时你穷得只有青春,却以为自己将如齐天大圣般扬名立万、无所不能。

“那时我们有梦,关于文学,关于爱情,关于穿越世界的旅行。如今我们深夜饮酒,杯子碰到一起,都是梦破碎的声音。”

“他好像条狗啊。”记忆里的夕阳武士说。

而萤幕上,微弱的童声在喊:“大圣?”

灯亮起来,你拉着儿子的手。他问爸爸,怎么啦?

你摸了下脸,一片湿滑。